烏卡X巴尼時代交織,企業除了裁員,還能做什么?_善世集團

《財富》世界500強排行榜公布后,財富中文網就解讀了一個值得所有中國企業關注的信息:

-

中國共有142家公司上榜,大公司數量位居各國之首

-

上榜的美國企業平均利潤是80億美元

-

中國上榜公司平均利潤是39億美元,不到上榜美國企業的一半,也未達到全榜單500家企業的平均利潤——58億美元

這說明,中國上榜企業整體存在“大而不強”的情況,盈利能力大大低于美國企業。

薛定諤曾把熵增定律擴及到生命狀態——人活著就是在對抗熵增,生命以負熵為生。如果任之不理,水會由熱變冷,鞋子穿久了會變殘舊,桌面不整理會變凌亂,一切將從有序走向無序,并且不可逆轉。

對企業來說也如此,我們正身處烏卡與巴尼時代交織的環境,不確定中疊加著“脆弱、焦慮、非線性、不可知”,企業要迎接的挑戰更復雜、更不可控,如果想活下來,還想活得好、活得久,唯有通過自我造血來形成堅實內核、對抗熵增。

烏卡時代(VUCA),指volatile易變不穩定、uncertain不確定、complex復雜、ambiguous模糊的。

巴尼時代(BANI),指Brittleness脆弱性、Anxiety焦慮感、Non-Linear非線性、Incomprehensibility不可理解的。

大而不強的企業,如何走出困境?

中國企業如何爬坡過坎,培養堅實內核?

HR數智研究院理事王斌認為,如果說企業經營是業務流、人才流、資金流的綜合管理,那么人效就是管理基礎,更是推動企業經營改善的底層邏輯。

迎接復雜未知的時代,“提升人效”將成為企業高質量發展的必經之路。

人才是第一資源,企業經營過程中會投入很多人力、物力、財力等要素,但除了人力是具備彈性、可調控的資源之外,其他資源都是靜態的,非外力不可盤活。因此,企業產出的產品、服務、解決方案等,都是利用了人的智力或體力,將靜態生產要素轉化增值的結果,這也驗證了馬克思所說的“勞動是價值創造的唯一源泉”。

如何理解人效呢?簡單來說,人效=產出/人工投入,即人均產出。

例如銷售額不變時,投入人工數量越少,則人效越高,而當投入人工數量不變時,銷售額越高,人效也越高。這樣就不難理解,為何很多企業遇到經營瓶頸、想節省開支時,往往會選擇裁員、降薪來降低成本。

裁員是降本增效的唯一選擇嗎?

據深網報道,阿里巴巴、騰訊、百度等大廠的二季度財報,受成本控制、周期性裁員和業務調整,大部分公司的凈利潤增速明顯高于營收增速。從某一階段看,裁員等降本措施確實可以幫助企業“省”出亮眼業績。

畢竟大環境不好,企業對人工成本的變動尤為敏感。

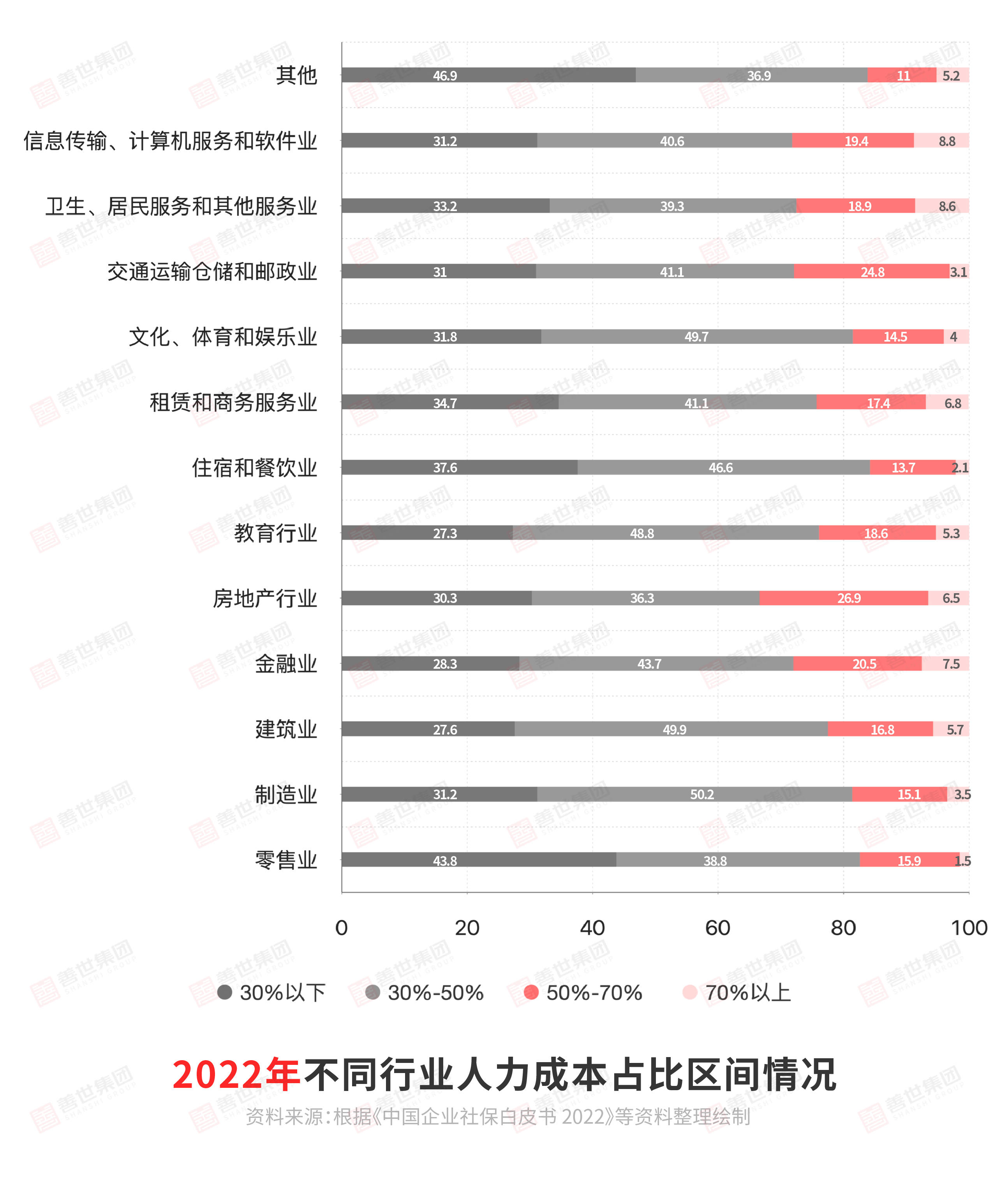

中國財政科學研究院針對國內13764家企業的調研數據顯示:

57.3%的企業人力成本占總成本30%以上,其中

-

38.1%的企業人力成本占比為30%至50%

-

19.2%的企業人力成本占比超過50%

在社會保障成本方面:

2022年大型、中型、小型和微型企業社保費占工資的比重分別為9.67%、19.41%、18.14%、22.24%,相較2021年分別上漲0.67、1.60、1.57、1.59個百分點,人工成本整體呈現上漲趨勢[1]。

原來十個人干十件活,現在三五個人干十件活,企業裁員或許可以節省薪酬福利、五險一金等大量顯性支出。除了大廠紛紛裁員外,很多中小企業也開始加入裁員大軍,然而,留下的人要么承壓應對,要么受不了自行離職,久而久之,若沒有更優方案、更好的激勵措施介入,人效必然會走下坡路。

很多人存在一個認知誤區,認為效率低就是人工成本過高造成的,殊不知,人是關鍵變量,用得好,人是創造價值的源泉,用得不好,人就是企業的負擔。

面對高企的人工成本,除了裁員之外,企業還有沒有更好的辦法?

善世集團員工關系負責人認為,裁員是大廠降本增效的慣用手段,很多中小企業都會效仿,但對他們來說這不是“最優解”。因為有些企業不愿賠償了事,而是和員工互相“煎熬”,一不小心還會惹上官司。試問,這種過程何嘗不是一種損耗?幾個回合下來,企業名為降本,實為反噬。再者,中小企業“自我造血能力”略差,受人員波動影響更大,不如把裁員作為無計可施的最后一招,在此之前,企業可以先思考如何進行戰略調整、流程再造,比如用更靈活的用工模式來“輕化”經營壓力,用更聚焦的管理來提升人效、突破業績。

人是創造價值的唯一源泉,也是第一資源

作為組織中最靈活的資源,人人都是“俄羅斯方塊”,可以根據不同的環境“自由組合”。放對位置,即使人少,也能一鍵消除路障;放錯位置,就算人多,也只能成為累贅。

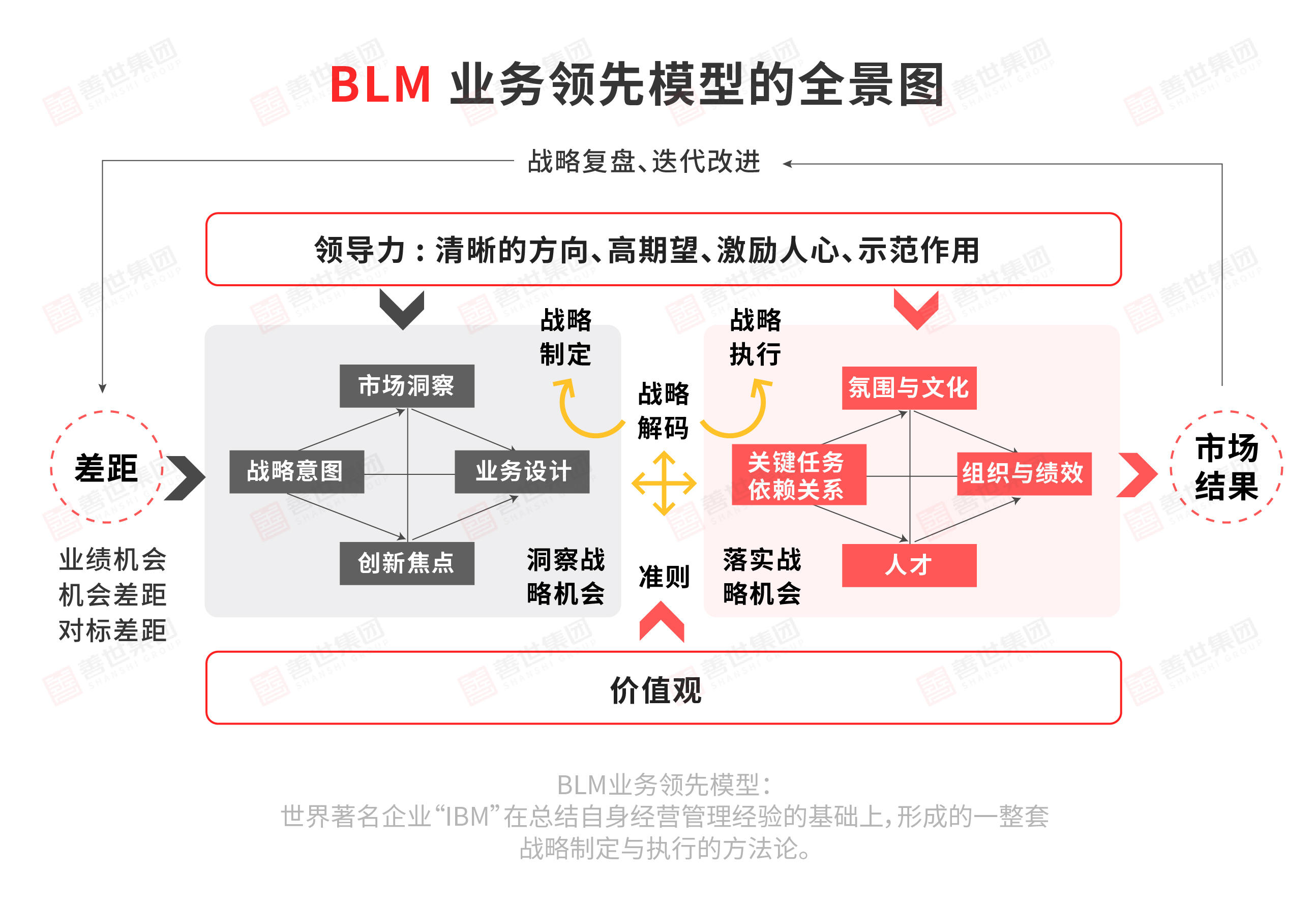

IBM的“BLM業務領先模型”,因為華為的深度和廣泛應用而為人熟知。這套戰略工具就提到,人才是戰略執行部分的重要模塊之一,人成了,事就對了。模型中還提到關于“人才供應”的3B法則,分別是外部招聘(Buy)、內部培養(Build)、外包(Borrow)。企業要想提升人效,可以將人視為創造價值的彈性資源,根據不同崗位、不同需求進行靈活配置,而不是將人視為經營負累,一刀切。

在這方面,酒店、零售、物流、電商、制造等勞動密集型行業應用得最為典型,他們都有幾個共同點:基礎崗位需求多、業務波峰波谷明顯、不同時段用工需求不同、用工管理復雜、人員流失率大、人工成本高等。為了提升人效,降低成本,他們通常會選用以下幾點措施:

培養復合型人才

為了避免業務波谷時人員閑置,波峰時人力緊缺,企業在內部激勵員工一人多崗、人員復用,通過培訓使員工掌握多崗位的技能,A工序做完了,可以去B工序幫忙,以此來實現“削峰填谷”,員工也可以獲得額外的回報。

采用靈活用工模式

內部人員復用可以解決短期用工分布不均的問題,但從長期來看,隨著人員流失與替換,企業依然要付出高額的招聘、培訓和管理成本。因此,采用靈活用工模式,將非核心業務或崗位外包給第三方就成了企業的主流做法,不僅能大大節省人工成本,還能借助專業的渠道資源提高招聘效率。

數字化工具代替低效性人力

除此以外,提升人效還離不開信息技術的助力,各行業開始借助數字化工具提升人效,將線下業務轉為線上,或線上與線下聯動放大效益,通過利用數字化平臺工具,代替重復性、低效性的事務,聚焦更有價值的工作,實現二次增長。

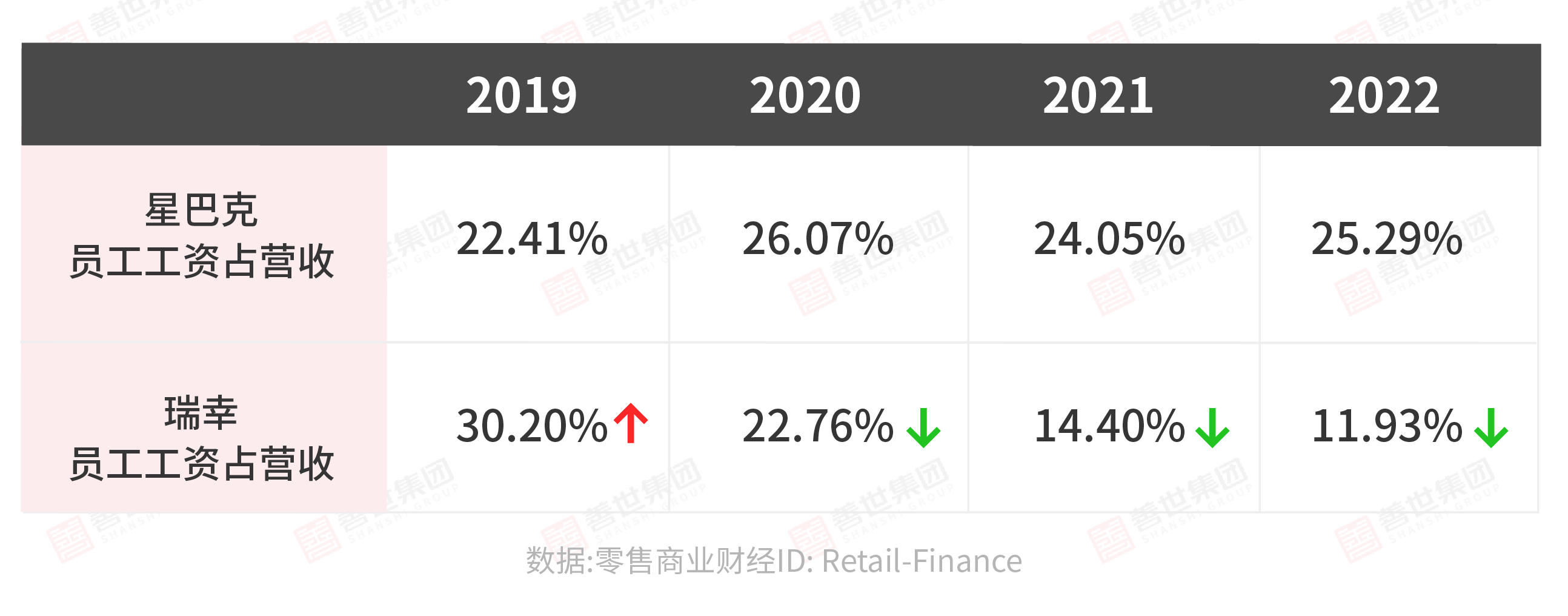

在對人效的極致開發上,不得不提瑞幸。成立僅5年,瑞幸2023年二季度收入就反超進入中國市場24年的世界咖啡巨頭星巴克。

據悉,瑞幸在用工結構上使用了大量兼職人員,在經營上采用O2O模式,用戶在線上APP下單,線下門店自取。目前,瑞幸門店基本采用“2+N”配備模式,2是兩位全職,一位店長,一位副店長,N就是兼職,店員只需要按鍵配咖啡即可,并不需要專業知識。

縱觀星巴克與瑞幸咖啡的歷年財報,星巴克的人工成本占比穩定在20%-26%之間,而瑞幸咖啡的人工成本占比在不斷下降[2]。可見,無論是用工結構還是經營模式上,瑞幸既注重高效用戶體驗,也關注極致優化運營成本,從而打造出了驅動組織快速增長的飛輪。

總的來說,“如何提升人效”是一個環環相扣的問題,絕不是僅僅裁員那么簡單。人效高的企業,往往都遵循了“先人后事”理念,認可人是其他要素的驅動力,進而將這種理念滲透到戰略、文化、管理、執行各層級,最大發揮人的價值。企業如何看待人力資源的價值,就決定了企業能走多遠。

[1] 數據來源:《財政科學》中國財政科學研究院專題調研|超預期因素沖擊下的企業人工成本變動趨勢研究,發布于2023年5月23日財政科學公眾號,作者系財政科調研組

[2] 數據來源:《瑞幸“涅槃”,星巴克“焦慮”》,發布于2023年8月4日零售商業財經公眾號,作者系東坡先生